バレエ史の研究者からみた、

日本のコンテンポラリーダンスの特徴と可能性

日本において現在「コンテンポラリーダンス」は今やTVやCMという一番大衆的な日常にはダンスに興味のない層にも届くほど、名称としては知られるようになりました。

とはいうものの、そうしたメディアにのる「コンテンポラリーダンス」のイメージは、というと今や世界的なインフルエンサーである渡辺直美がくねくねとヘンな顏で動くというイメージであるのも事実です。言葉が知られてもその内情が必ずしも伝わっているわけではありません。

では実際にコンテンポラリーダンスとは日本でどのようにここまで一般化してきたのでしょうか。

それには日本におけるダンスの歴史を知る必要があります。そしてダンスの歴史を知るにはバレエの歴史も知る必要があります。

え? と思わる方もいらっしゃるかもしれません。その理由とそれぞれの関わり、それが現代までどのように流れてきたのかこれからお伝えしたいと思います。

バレエからダンスへ……

まず、バレエの起源ですが、ルネッサンス期にイタリアで生まれ、フランスにもたらされて「踊る王」ルイ14世の元で政治と極めて深く結びついて発展しました。肥満により王が踊らなくなった後、現在のパリ・オペラ座バレエ学校の前身となる教育機関を誕生させました。それに従い職業ダンサーの女性達も誕生。ドイツ生まれのロマン主義文学がフランスでダンスの形となった存在であるロマンティック・バレエ(『ラ・シルフィード』や『ジゼル』、『コッペリア』などが誕生)によって一世を風靡するものの、フランスでは女性偏重が過ぎて活躍の場がなくなった主に男性ダンサーがロシアに拠点を移すようになります。ロシアは帝国時代でフランスの芸術を積極的に取り入れ、資金も潤沢にある時代でした。そこで、『白鳥の湖』をはじめとするチャイコフスキーのバレエが誕生、トゥの技術も現在と変わらないレベルになり、パ・ド・ドゥの形式や全幕作品が成立し黄金期を迎えます。

そうした作品を見て、育ったダンサー、振付家たちを欧州へ連れて、それまでは職人が担っていた部分を含めすべての要素を専門の芸術家に手掛けさせたのがロシア貴族セルジュ・ド・ディアギレフ(ロシア名:セルゲイ・パーヴロヴィッチ・ジャーギレフ)でした。彼が率いたバレエ・リュス(ロシア・バレエ団)によってバレエは芸術として、また社交界の見逃せない事件として1909年から1929年の間一線を走り続けました。ヨーロッパでニジンスキーがデビューしたのも、ストラヴィンスキーがデビューしたのもこのカンパニーによるものでした。

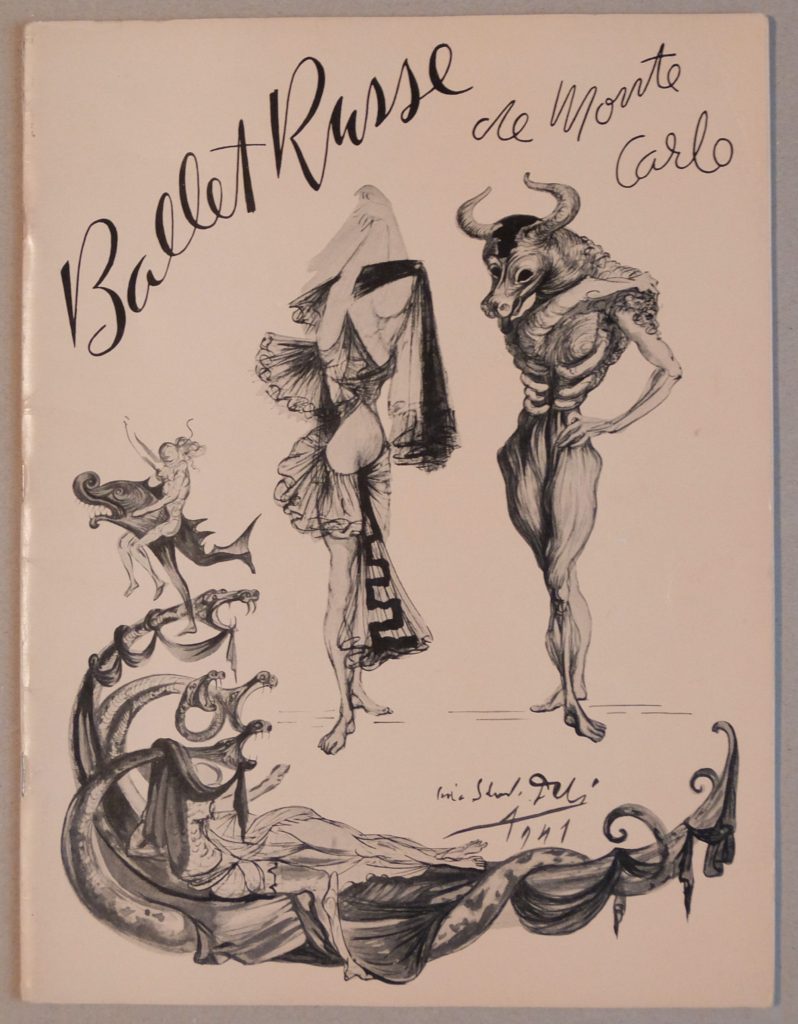

ディアギレフの死によって1929年に解散した後、彼らの作品と舞台美術、衣裳を引き継ぎ、一方でラウフ・デュフィ、サルバドール・ダリといった新しい世代の芸術家に美術を依頼した新しい作品を生んだカンパニー、バレエ・リュス・ド・モンテカルロ(これは総称で大きくは1933年に結成された後、1934年には2つに分裂、ナチのホロコーストによる主宰者の死などを経て1963年にすべての活動に幕を下ろします)によってバレエは世界に伝わりました。米国のバレエ団のほとんどがルーツをたどるとバレエ・リュスかバレエ・リュス・ド・モンテカルロのダンサー達に行きつきます。

ハリウッドのミュージカル映画においてもバレエ・リュス・ド・モンテカルロなどバレエと関係が深いことがわかるのですが、ここではこの位にとどめましょう。

さて、そうしたバレエの歩みがどうしてダンスと関係があるの? と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

日本だけを見ると分かりにくいのですが、その善し悪しは別として、現実として欧州・米国ではトップにオペラハウスをいただいた、舞台芸術のヒエラルキーが明らかに存在してきました。

オペラハウスは上演の場であるだけでなく長らく(最近は失われつつありますが)上流階級の社交場としての機能をもっており、権力者と深く関わっていたこと、それからバレエの教育機関を持つのはオペラ座だったということが背景にあります。ダンサーを教育し、活躍する場としてオペラハウスは機能するのがスタンダードなのです。

そうしたいわば「権力」サイドにある存在に対しては必ず「アンチ」の新しいパワーが生まれます。そうした存在がダンスでした。

組織的な教育と発表の場、そして社会的地位を保証された存在であるバレエに対してそうしたものの外から生まれた新しいダンスがモダンダンスであり、その新しい形がコンテンポラリーダンスなのです。

© Naoko Haga Ballet Collection

© Naoko Haga Ballet Collection

“アンチ”バレエのパワー

現在、世界を見渡すとコンテンポラリー作品をレパートリーにもたないバレエ団はほとんどありません。これは1990年代から始まり、2000年代に入ってとりわけ顕著になった傾向です。これは時代の大きな変化です。劇場としてのパワー、資金的潤沢さ、ダンサーの教育機関の問題などで依然として大きな存在であるオペラハウスではありますが、芸術的なヒエラルキー、バレエこそダンスの最高峰!という考えを持つ人は今やそれほどいないでしょう。

芸術的な優劣で語る存在でないことを多くの人が理解しているからこその現状といえます。

では、世界で初めてバレエ団がコンテンポラリーダンスを踊ったのはいつかと問われれば『牧神の午後』もしくは『春の祭典』と答えるでしょう。ニジンスキーの振付はすべての要因においてアンチ・バレエでした。そうした作品が「バレエ」としてバレエ団によって上演されたのは、前例のない刺激的なことでした。

しかし、振付家ニジンスキーがこの後、精神を病み振付活動を続けられず、継承する振付家も居なかったため、その潮流がバレエ団で継続されることはありませんでした。

その後も1930年代に「侵さざるべき音楽の聖域」としてタブーとされてきた交響曲に振付けたレオニード・マシーンや近年ではLEDやプロジェクションマッピングといった新しい技術の活用など、バレエにおいても上書き作業は常に続いてきましたが、振付という点では5つのポジションから逸脱することは1980年代のフォーサイスのパの換骨奪胎を除いてはそれほど目立って行われませんでした。

モダンダンスがもっとも力を持った1960年代においてモダンダンスは明らかに「アンチ・バレエ」的な存在で、バレエ団がそうした作品を踊る事は誰も考えませんでした。その位バレエとダンスは水と油のような存在だった時代があったのです。

日本の状況

さて、日本においての状況を見てみましょう。

地方出張の折、車窓から、あるいは街歩きをしているとバレエ教室、ダンス教室は日本中あらゆるところに存在していることに気付きます。

そうしたバレエ教室、ダンス教室の多くがバレエやダンスに特化せず、モダンダンス、ピラティス、時には日本舞踊、最近だとそこにヒップ・ホップ、ヨガ、コンテンポラリーダンスの文字が並ぶこともあります。これは全くとまでは言えませんが、他国ではあまりない状況です。

こうしたダンスの平板的な、あるいは包括的な受容がどうして起こったか、ということは歴史を眺めると見えてきます。

ここで詳しく日本のダンス史、バレエ史ならびにその受容史を紹介する余裕はありませんが、日本で初めてバレエ教育が行われたのは帝国劇場でした。映像もない時代、バレエを見たこともない生徒たちは目指すべき姿も分からずバレエの厳しいレッスンを受け、その結果、ほとんどが「より自由な」ドイツ表現主義舞踊を主とするモダンダンスへと転向しています。

つまり、日本には歴史的文脈ではアンチ・バレエとして後から登場したモダンダンスとバレエがほぼ時期を同じくして入って来ているのです。見た事もないバレエを踊れと言われた生徒たちの戸惑いは想像を超えています。そうした存在であったバレエが現在のように一般的な「習い事」の選択肢加わったのはいつごろか? といえばこれは戦後の事です。

日本で初めてプロのバレエ公演が行われたのは1916年のエレナ・スミルノワとボリス・ロマノフの帝国劇場公演、続いて1922年にアンナ・パヴロワの公演。こちらは白粉会社のPR活動とも連動していたこともあり、到着から日本ツアーまでが細かに報道されました。また初めて見たバレエがパヴロワだったという日本人は極めて多かったのです。扇風機の広告にバレエが登場するほどに一般的になりました。くるくる回るという共通点からだったようです。

一方でバレエ教育という意味では鎌倉に1927年にバレエ学校を開校したエリアナ・パブロワの果たした役割は決定的なものでした。

エリアナ・パブロワは亡命ロシア貴族で、最初は神戸に、次いで横浜、そして鎌倉で教室を開きましたが、最初は社交ダンス、その後日本人がバレエにも関心があることを知り、バレエへとシフトしていきます。つまり、最初のバレエ学校も当初は社交ダンスの延長線上にあったというのは象徴的と言えるでしょう。

ちなみに明治維新以降、社交ダンスが流行ったのは鹿鳴館に代表される欧州並みの教養を、という国の意向があっての事でした。

エリアナ・パブロワはロシア帝室劇場でも教えていたバレエ教師に習ったことは本当のようですが、プロのダンサーとしてロシアでは活躍していません。亡命した先の上海でダンサーとして生計を立てたのが最初です。ダンサーとしてもバレエ教育者としてもプロではない人が日本初のバレエ教師となったのです。

また、当時先行する舞踊の私的教育機関として存在したのは日本舞踊だけでしたから、その「家元制」的な教師と生徒の関係並びに教授代、発表会に際しての心づけや来て下さった方へのお土産などの形式がそのまま踏襲されました。

© Naoko Haga Ballet Collection

©Naoko Haga Ballet Collection

ダンスの概念

少し乱暴な言い方にはなりますが、日本初のバレエ教室が社交ダンスから始まりバレエを教えるような経緯だったのは、プロフェッショナルの問題とも関わりますが、それと同時に最初からそれらを「ダンス」として比較的広く受容したためと言えるでしょう。

また日本のダンス教育を学校ベースで見ると、学校の体育にダンスがもたらされたのも明治維新後です。当初は女性だけ、戦後になって「創作ダンス」という名称のダンスが体育に組み込まれます。そして、2008年の学習指導要領でダンスは必修化されました。当初からあった「創作ダンス」に加え、「フォークダンス」「現代的なリズムのダンス」という極めて不思議な3つの分類からいずれかを選ぶという形になっています。

「現代的な~」はヒップ・ホップが中心的な役割を果たしています。ちなみに文部省が考えているダンスの“効用”は「心と体を一体としてとらえる」、ダンスは「身体を使って、ある感情や精神を表現する特質」を持っているそうです。ここにはいまだにドイツ表現主義舞踊の影響があるのかもしれません。

それはともかくとして、極めて珍妙な言葉を用いて、ここにヒップ・ホップが入ったのは日本のダンスの平板的な受容を考えるとそれほど不思議ではないのかもしれません。

とはいえ、アンチ・パワーとして黒人文化からカウンターカルチャーとして生まれ、実際にかなり下品な言葉も多いヒップ・ホップの歌詞がある存在を、そうしたことには敏感な日本の教育界が大きな批判もなく受け入れた経緯は良く分かりません。意義を唱えているわけではなく、ここにも日本らしい「ゆるやかなダンス認識」が垣間見えると言えるのではないでしょうか。

ニジンスキー振付『牧神の午後』はバレエの基本である5つのポジションを逸脱した ©Naoko Haga Ballet Collection

ニジンスキー振付『牧神の午後』はバレエの基本である5つのポジションを逸脱した

©Naoko Haga Ballet Collection

「ゆるやかなダンス認識」の先

日本の「ゆるやかなダンス認識」は両面があります。

良い面はバレエもモダンダンスもコンテンポラリーダンスもかなり平板的に受け入れられるという環境でしょう。バレエの方が高級と思う人がいないわけではありませんが、実際に欧米各国のようなオペラハウスが付属学校で教育し、活躍の場を与えているという現実は存在していません。

一方で悪い面は、何といってもプロフェッショナルのダンサーという存在が十分に認識されていない事でしょう。

コンテンポラリーダンスはもちろんの事、バレエにおいても基本的に個人の努力と運で形成されています。それは「芸術にまい進する」「すべてを犠牲にしている」とみると美しく見えるかもしれませんが、今回のコロナ禍もその存在の厳しさには拍車をかけており、このままでは疲弊するばかりです。ダンサーの社会的地位並びに収入が他国に比べていまでも極めて低いケースが多いということは本来であれば文化政策として対処すべき問題です。

理想を言えば、フランスのダンス・センターのような場があればと望まずにはいられません。フランスのダンス・センターも当初構想された「成功」からは現状は遠いのですが、それでもそうした「場」が提供されている環境は重要でしょう。

考えようによっては、欧米各国ではオペラハウスでコンテンポラリーダンスを踊るようになった近代になって、ようやくダンスを平板化してみる視線を獲得したのです。日本はある意味ではその平板的な視線を気づかずに先取りしていたとも言えます。その「ゆるやかなダンス認識」の先にダンスの未来があるのではないでしょうか。

(コンテンポラリーダンス・プラットフォームを活用した振付家育成事業「ダンスでいこう‼」2019報告書 フリツケカをイクセイする? 第一章p6-10)